Un ‘altra delle meraviglie del nostro Monte, è questa cascina ben conservata, anche se priva di copertura, molto probabilmente un seccou da castagne, come molti altri, presenti nei nostri boschi.

Ma a Cascina da Giomin è conosciuta anche come Capanna Celtica, una delle poche rimaste nel nostro entroterra, con l’inconfondibile tipologia di questi manufatti, le grandi ciappe, posate a formare gradoni e poi altre ciappe a copertura della parte sommitale dei muri fronte e retro.

La copertura delle ciappe, protegge ottimamente la struttura in pria e pata, limitando il dilavamento del manufatto.

Queste ciappe, avevano anche una funzione pratica, agevolando le operazioni di copertura del tetto, che in origine era costituita da covoni di saggina.

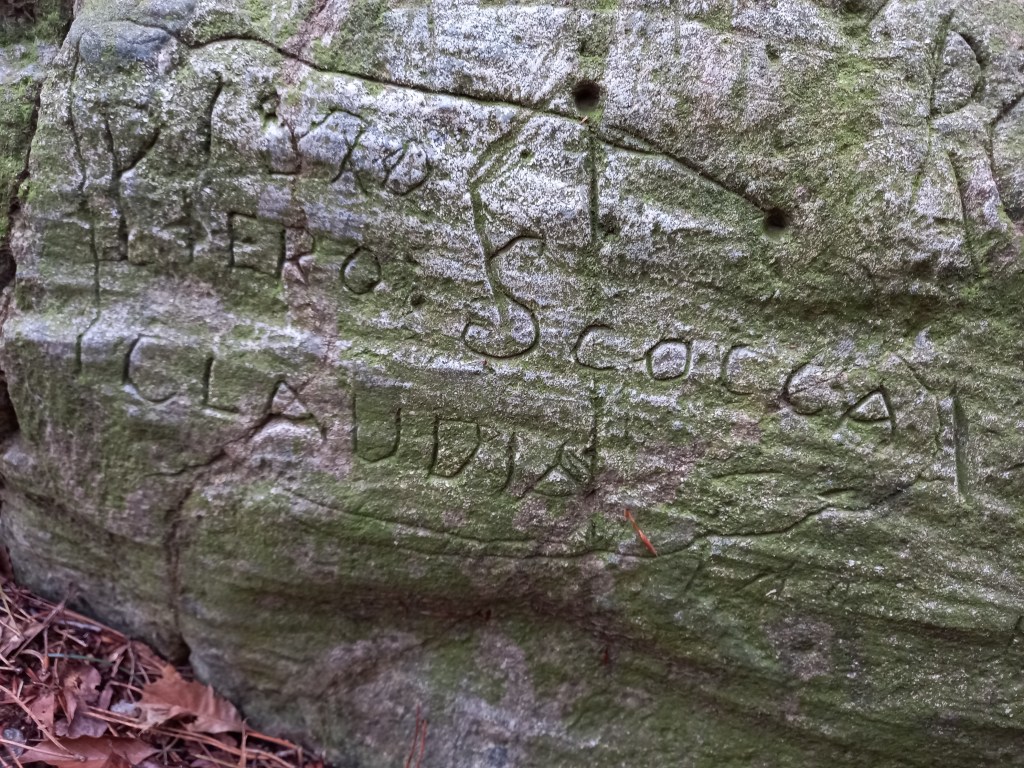

Almeno tre date sono incise su delle pietre la più vecchia è del 1811

Sul capostipite un’altra data

A destra, dell’entrata una piccola costruzione era la can-va, il magazzino, dove conservare le castagne, formaggio latte o comunque viveri, qui la copertura era realizzata in ciappe, per evitare l’entrata di roditori o di altri animali.

All’interno la piccola finestrella e l’incavo per il lume ad olio

Nel muro, di pregevole fattura, sono inserite pietre di tipologie diverse, alcune pietre d’angolo di grandi dimensioni, provengono probabilmente, da qualche altro manufatto diruto.

Alcune cascine o abitazioni di tipo celtico presenti in questa parte dell’entroterra, sono state stravolte da coperture moderne, che ne hanno nascosto o modificato l’originale struttura.

Questa tipologia di costruzione è comune ad altre aree geografiche in Italia.

Il seguente link con cenni storici e foto descrive questo tipo di abitazioni

Fai clic per accedere a Case%20celtiche%20in%20Liguria.pdf

Mi guida alla ricerca di questo manufatto, Battista Perata.

Lasciamo l’auto al bivio per le Casermette e imbocchiamo la stradina opposta, quella de Prie de Berlando, la nevicata della settimana scorsa, ha lasciato dei residui di neve nelle zone in ombra e umide,.

Superiamo diverse smogge, in questa zona denominata le Cannette.

Poi si avanza calpestando uno spesso strato de giassu, fogliame.

E’ un bosco misto, di castagni e faggi, interrotto in diversi punti dai percorsi di downhil, e visto i segni lasciati delle ruote, molto praticati.

Il tratto pianeggiante, lascia il posto ad un versante molto acclive, dove è presente una foresta di pino nero, anche questa piantumata negli anni 30/40 dove insistevano delle zone prative.

Battista mi parla di questa grande opera di riforestazione e mi indica vari tipi di conifere, introdotte in fase sperimentale, alcune inibite nel loro accrescimento da un terreno poco adatto alle loro caratteristiche

Una variante di pino nero, dalla corteccia più fine, invece, ha ben radicato.

Ma una piantumazione sbagliata, ha lasciato poco spazio tra una pianta e l’altra oggi gli alberi adulti, formano strette e ombrose foreste.

In questa zona anche un rapace si è trovato a suo agio costruendo un grande nido.

E’ una bellissima fustaia con penolle, pali di almeno quindici metri.

Alcune di queste spettacolari piante di pino, hanno avuto la cima rotta da vento e ghiaccio, sostituita da incredibili tortuosi rami di ragguardevoli dimensioni.

Battista ricorda com’era questa zona, quando ampie zone prative, erano adibite a fienagione e pascolo, il bosco in prevalenza di castagni e faggi, forniva legna da ardere e castagne.

Mi fa notare quei bassi muretti, sotto ai castagni, che avevano lo scopo di fermare castagne e ricci, dopo la loro caduta per evitare che rotolassero lungo il pendio.

Il terreno, per facilitare la raccolta delle castagne, era mantenuto pulito, senza erba foglie o pietre.

Bello l’habitat che si forma, dove crescono i faggi, con le loro ramificate radici esterne

Battista, nei prati che delimitavano il bosco, come altri bambini imparò presto a seigò prima cun a messuia, falcetto e poi cun a scuria, falce.

Portava le mucche al pascolo e in questi boschi, da suo papà, ebbe i primi rudimenti, nel non facile modo, per governare le lese, pratico e insostituibile sistema di trasporto, in mancanza di strade e in presenza di forti pendenze, ogni tipo di traporto aveva la sua lesa, c’era quella per trasportare la legna quella per il fieno, all’occorrenza, le lese potevano essere modificate per altri trasporti .

E’ passato molto tempo, da l’ultima volta che Battista è stato qua, il bosco è un’essere vivente e insieme ai fenomeni atmosferici, trasforma in continuazione il suo ambiente, non sempre in meglio però, numerosi alberi giacciono a terra abbattuti da vento e neve, altri sono cresciuti e ostacolano il passaggio, a lato dei due butassi, quellu da Strinà e quello de Giomin.

L’unica nota, per così dire positiva, è quella relativa alle piante parassite, dove sono diradate, quasi nulle, le aggressioni della lelua, edera.

I butassi, ingrossati ad ogni acquazzone, molti anni fa, distribuivano l’acqua verso le zone prative, della sottostante zona, denominata, in Zimma ai Bricchi

Il termine Strinà, si riferisce all’uso del fuoco, in prossimità di questa zona, ad uso pascolo, era periodicamente incendiata una vasta zona prativa, il fuoco circoscritto fino al limitar dei boschi, lasciava dei residui di combustione, che velocizzavano la ricrescita vegetale, alimento per bovini e caprini.

Anche in Zimma ai Bricchi, foreste di pino nero, piantumate, ma qui nel versante lato Alpicella, sopra le Rocche di Giuse, è stato fatto un’ altro immane lavoro, bonificando un ripido pendio dal pietrume.

Le pietre di risulta, sono state accatastate in una trentina di cumuli, alcuni ancora eretti e da me documentati fotograficamente, altri diruti o predati delle pietre, per farne altri usi.

Su di un pianoro, la cascina de in Zimma ai Bricchi, trunea per ripararsi dai temporali.

Le piantumazioni di conifere, sul Monte Beigua, ma anche in altre montagne, in tutta Italia, avevano lo scopo di ripristinare le zone boschive, sparite per eccessivo consumo di legname, e dovevano essere propedeutiche per altre definitive piantumazioni, di caducifoglie rue, fo e anche ersci,.

L’eccessivo, nei secoli, prelievo di legname per i Cantieri Navali, aveva praticamente deforestato, il versante sud del Monte Beigua.

Come vettore, di rimboschimento, fu scelto il pino nero, per la sua frugalità e la crescita veloce, ma anche per la sua peculiarità, quella di produrre grandi quantità di humus, fertilizzando il terreno.

Ma questa è un’altra storia che racconterò in un mio prossimo post.

Lasciamo il Monte Beigua, mentre un magnifico tramonto, incendia il cielo.

Ringrazio ancora una volta Battista Perata, per avermi accompagnato a vedere un’altra meraviglia del nostro entroterra, una casa celtica, eretta in una zona ben conosciuta e da lui frequentata, per lavoro in gioventù, boschi e prati, da dove la sua famiglia, come tante altre, traevano la loro sussistenza.